魔術のような魅力を放つ孤高のレンズ XF50mmF1.0 R WR|写真がもっと楽しくなるX

写真に残されたロマン

投手の球速、打者の飛距離、それらは永遠のロマンがある。野球のようなルールにもとづくチームスポーツのなかで、個人が輝きを放つ瞬間。ストライクかボールか、試合のどんな状況で投げられたか、といったこととは無関係に、佐々木朗希のストレートは歴史に名を刻む。美しい放物線を描いてスタンドを越えていくホームランもそうだ。

レンズに置き換えれば大口径が似ている。

本来は写真を撮るための道具であり、光を素直にフィルムやセンサーに導くための役割であるはずが、大口径について語るとき、つい感情的になってしまう。

■撮影機材:富士フイルム X-T4 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/250秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia

大口径の伝説

大口径レンズに関して、忘れられないエピソードが二つある。

まずはスタンリー・キューブリックのF0.7。F0.7?初めて聞いたときには驚いた。桁が違う。横に並べて比較できるレンズがない。

完璧主義者として知られる映画監督スタンリー・キューブリックは、史実をベースにした「バリー・リンドン」の構想において、ロウソクだけで撮影されたシーンを撮りたいと考えていたらしい。18世紀のヨーロッパの暮らしをリアルに再現することが目的で、そのために特注でF0.7のレンズを作らせた。

あまりに被写界深度が浅くなったため、俳優たちが顔を動かさずに台詞を話す。もちろんリアルタイムビューなんてなかったから、撮影も困難を極めた。

いまこの1975年の映画を見直して、そこまでする価値があっただろうかと思う。公開当時だって、どれだけの人がこの場面の意味を理解していたのか疑問だ。でも暗いところで映像を撮るために大口径が必要だった時代の伝説だ。

この特注のレンズは世界に四本が残っていて、そのうち二本は日本にあるとか、伝えられている話はあるが、それはどうでもいい。「バリー・リンドン」という、いささか冗長ながら、芸術品のように美しい映画作品が残っているだけで十分。テーマ曲になっているヘンデルの「サラバンド」を聴くだけで、すぐに淡い光が思い出される。

■撮影機材:富士フイルム X-Pro3 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/125秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia

もうひとつのエピソードは写真のこと。

「バリー・リンドン」から二十年ほど遡って1954年、木村伊兵衛さんが友人たちの勧めでヨーロッパに行くことになった。写真集「パリ」の後書きに、ご本人が書き残している。

初めての渡欧で、みんなで7千ドルもお金を集めてくれたそうだ。現在のレートと価値に換算すると数千万円だろう。旅の途中でニコンを盗まれたり、色々あったそうだが、10月にパリに着いた。

初めてヨーロッパを訪れた写真家が、秋のパリを見て、何を美しいと感じたかは想像するしかない。でも日没の時間の空と街灯に魅了されたのではないか。ブレッソンやブラッサイの写真を見ていて憧れがなかったはずはない。

ところがこのときのフィルムの感度が10だったらしい。当時はASAと呼んでいたがISOと同じと考えていい。木村伊兵衛さんがどのレンズを持っていたのか記されていないが、54年ならF1.4かもしれない。ISO10でスナップが撮れるわけがない。

初めてパリを訪れた写真家が、それも秋で、日が暮れていくのを黙って見ているしかない。そのもどかしさはわかる。感度がもっと高かったらと思っただろうか?当時の考えからすると、のちのキューブリックと同じで「もっと大口径のレンズがあれば」と願ったかもしれない。

■撮影機材:富士フイルム X-T4 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/125秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia

この二つのエピソードを見て、現代から考えると「どうして感度を上げるほうを考えなかったの?」と不思議に思う人のほうが多いだろう。でもそれはルールのようなものだったに違いない。

大口径はそのルールの中で、少しでも暗いところで撮れるように、撮影時間と撮影領域を拡大するための最終兵器だった。

でも現代ではそうではない。無理して開放F値を一段明るくして、値段は倍、大きさも倍になるくらいなら、ISO感度を上げるほうが得策だ。大口径レンズに求めるものは大きなボケになった。

現代の大口径に求めるもの

そういった背景のなかで登場したのが、XF50mmF1.0 R WR。

実用性の点で「F1.0?それだけの明るさがあれば、夢に描いていたあのシーンが撮れる!」と思った人は少ないだろう。先に書いたように、暗いところなら感度を上げれば開放F2だって余裕で撮れる。それなのに世界中が沸き立ったのは、最初に書いたように大口径にはロマンがあるから。美しく大きなボケこそ、写真に残された聖域のようなものだから。

その証拠に、このレンズのプロモーションに参加して動画がアップされたとき、世界の人たちからDMが届いた。すごく有名な映像関連の企業から、アンバサダーをやらないかという誘いもあった。僕としては「同じくらいの写真はこれまでも撮ってきた。いや、それ以上の作品だってあったじゃないか」と思ったけれど、大口径レンズが与えるインパクトに驚いた。

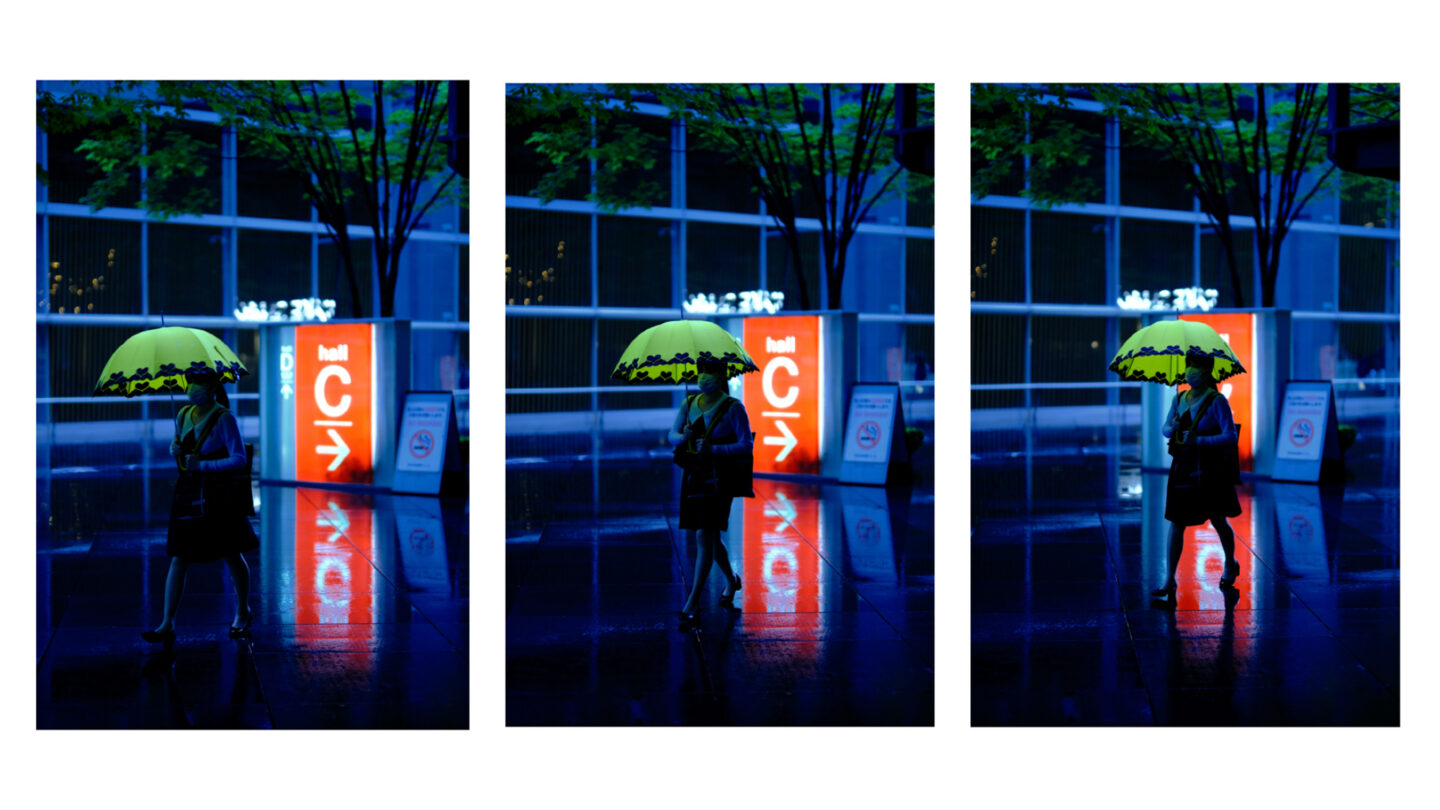

■撮影機材:富士フイルム X-Pro3 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/60秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia

最初に手にして街を歩いたとき、マニュアルフォーカスで撮ろうと試みた。ところが全くピントが合わない。不安になってワンショットごとにモニターを見てしまう。キューブリックの苦労が少しはわかった。

ここまで被写界深度が浅くなると、自分がわずかに揺れただけでもピントが外れる。5メートルくらい離れていても被写界深度がない。点でしかピントが合わないのだ。動くものなんて全く撮れない。風でわずかに揺れる花を撮るだけで、緊張し続けていたせいか背中が痛くなってしまった。

日が暮れて、それこそ木村伊兵衛さんが憧れただろう時間帯になって、マニュアルフォーカスを諦めオートフォーカスに切り替えた。F1.0でAFが使える唯一のレンズというのがウリだから。モニターを見て驚いた。歩いていく人の足にピントがビシッと合っている。これがF1.0で見る世界か!ため息が漏れた。ボケの中に薄く浮かび上がる主役たちの美しさ。肉眼では見ることができない、写真だけに許された美しさだった。

■撮影機材:富士フイルム X-Pro3 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/125秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia

魔術的な魅力と孤高の価値

ピントが合うようになって気づいたのは、このレンズの絶妙なチューニングの加減。絞り開放だと甘さを感じる軟らかさがあり、でもボケが流れたり荒れたりしない。あまりに甘すぎるとピントが合っている感じがしなくて、大口径の意味がなくなってしまう。F1.2から実用できるというなら無理してこのレンズを使う必要がない。

最初のほうで書いたように、現代の大口径は美しく大きなボケを得ることがいちばんの目的だ。このレンズの値打ちもそこにある。とにかくボケが美しい。光源の丸ボケの周辺が、APDレンズのように優しいグラデーションを描き、輪郭だけが目立ってしまうことがない。絞り込んでいくことで変化していくが、開放から最小絞りまで、すべてに個性があると言い切ってもいい。そんなレンズを他で見たことがない。

大口径だったら絞り開放から三段くらいまでに価値が凝縮されているのが常識だ。でもこのXF50mmF1.0 R WRはF8のときでも、他で見ることのできない美しいボケがある。

■撮影機材:富士フイルム X-Pro3 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/125秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia / Classic Chrome(多重露出)

XFレンズとしては珍しく、このレンズにはニックネームがある。The ONE。開放絞り値の1.0と、唯一無二の存在であることを訴えているのだろう。これより明るいレンズは他にある。でもAFで撮れるF1.0は他にない。

もしもこのレンズを付けて写真を撮る機会があったら、まずは最低感度で夜の街を歩いて見てほしい。次にマニュアルフォーカスで撮って、昼に電子シャッターを利用して絞り開放で街を撮ることをお勧めしたい。大口径ならではの魔法、写真でしかできない表現、ボケの美しさに魅了されるはずだ。

■撮影機材:富士フイルム X-Pro3 + XF50mmF1.0 R WR

■撮影環境:SS1/125秒 絞りF1.0 ISO200 WB 電球 AF-S

■フィルムシミュレーション:Velvia(多重露出)

■写真家:内田ユキオ

新潟県両津市(現在の佐渡市)生まれ。公務員を経てフリー写真家に。広告写真、タレントやミュージシャンの撮影を経て、映画や文学、音楽から強い影響を受ける。市井の人々や海外の都市のスナップに定評がある。執筆も手がけ、カメラ雑誌や新聞に寄稿。主な著書に「ライカとモノクロの日々」「いつもカメラが」など。自称「最後の文系写真家」であり公称「最初の筋肉写真家」。

富士フイルム公認 X-Photographer・リコー公認 GRist