【日本の名匠シリーズ 】植田正治とその時代 第一回「植田調」への道|1920~40年代 前編「芸術写真に魅了されて」

はじめに

植田正治という写真家の不思議な魅力について、ときどき考え込んでしまうことがある。なぜ、私たちはその作品世界に惹かれてしまうのだろうか。生涯を「アマチュア」写真として生きた植田の作品は、時間や場所を超え、今なおファンを獲得し続けている。豊かな創造性の秘密に触れたくて、その歩みをこれからたどり直してみようと思う。

受け継がれている「写真するよろこび」

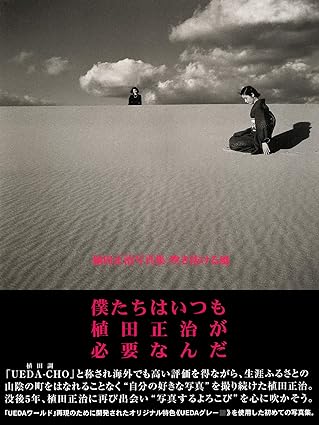

植田が没してすでに20年以上も経っている。この間にも絶えず写真集の出版や写真展の開催があり、作品研究も前進してきた。そのひとつが2013年に東京ステーションギャラリーで開催された「生誕100年! 植田正治のつくりかた」だったと思う。この2023年に入ってからも、植田の生家から大量の未発表原板が発見されたという報道があったのも記憶に新しい。

なにより植田の魅力を証明していると思えるのは、たびたびその作品に影響を受けたという若いクリエイターたちが、オマージュをささげていることだ。

少し前になるが、リーバイス社の2016年春夏コレクションのファッション広告もそうだった。鳥取砂丘を舞台にしたそのビジュアルは、植田が折々に手がけてきた演出写真、とくに1980年代から手掛けたメンズ・ビギのファッション写真「砂丘モード」の連作への率直なレスペクトだ。この撮影を担当したフォトグラファーの田邊剛とスタリストの坂元真澄は、どちらも植田のファンだと語っているのもうなづける。

https://openers.jp/lounge/lounge_art/1478934

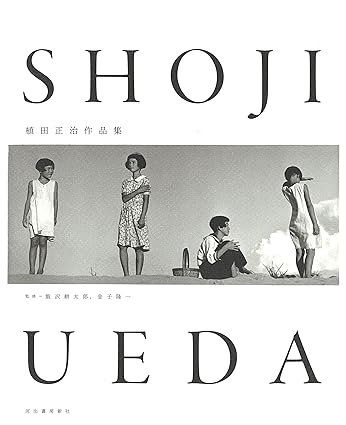

この例でもそうだが、植田正治と言えば、地元である境港の弓ヶ浜や鳥取砂丘で撮られた演出写真を思い浮かべる人は多い。具体的には1939年の「少女四態」や「群童」、1950年前後の「パパとママとコドモたち」や「妻のいる砂丘風景」、1980年代の「砂丘モード」シリーズのことだ。できるだけ単純化された空間に人物を巧みに配置し、その間合いから豊かな視覚的物語を作り出している。これらの作品が海外でも「Ueda-cho(植田調)」と呼ばれ、親しまれていることもよく知られていよう。また植田にとっての、重要な節目にこれらが撮られていることも指摘されている。

ただし1920年代から1990年代まで、約70年間に及ぶキャリアにおいて、それらはごく一部に過ぎない。植田の歩みを俯瞰するとポートレイトはもちろん、スナップ、風景写真、あるいはスティルライフなども多いのだ。国内外の新しいムーブメントに敏感で、常に現状を打破しようと挑戦している。

カメラの選択にもそれが表れていて、作品制作に使ったものの一部を挙げてもパーレットから始まりローライフレックス、ライカ、ハッセルブラッド、20×24インチ超大型のポラロイドカメラ、そしてコンパクトカメラまでとじつに幅広い。この自由な向き合い方を考えたとき、植田調とはその多彩な作品を貫いている精神の現れだと思えてくる。

植田自身は、写真に対する果てしない好奇心から生まれる感動を「写真するよろこび」と呼んだ。その「よろこび」が通った道のりを、これから確かめてみたい。

植田調の出発点

植田正治は生涯を通じて“アマチュア”を自称し続けた写真作家だ。そのスタンスはどれほど評価されても変わらぬスタンスだった。ただし、その一方では鳥取県境港市で写真館を長く経営し、その技術で客の注文に応える“プロ”だったことも間違いない。作品のなかには、プロとしての経験が生きていることは見逃せない。

それでもなお“アマチュア”という立場を主張したのは、そこに強いプライドがあったからだ。それは技術レベルや社会的評価とは関係なく、あくまで純粋に自由に、自分の表現を追求することを目指すという宣言と言い換えても良い。植田はこう言っている。

「撮りたいモノしか撮らない、撮れない。写真することがとても楽しい。おおげさにいえばこれぞ生き甲斐。ハヤリの言葉では、写真こそ生きている証し。プロみたいな仕事、できなくてもいい。ヘタクソの写真でもいい。これぞ、アマチュア精神にあらずして、なんぞや、と思うのですが、いかがなものでありましょう。」

(「写談筆談2 小さな声で 私の道はアマチュアの道」 『カメラ毎日』1977年2月号掲載)

この発言を理解するためには植田の生い立ちと、彼が写真を始めた1920年代から30年代にかけての状況を知る必要がある。そこにこそアマチュアという言葉の原点があるからだ。

1913(大正2)年、植田正治は現在の鳥取県境港市で、履物商を営む家の跡取り息子として生まれ、大切に育てられた。やがて小学生になると児童向け雑誌に掲載されていた小説や、誌面を彩る高畠華宵などの口絵が大好きになった。美しいものや物語性のある表現に憧れる素養が、すでに芽吹いていたのかもしれない。

写真に興味をもったのも小学3年生のときだという。近くに住む写真趣味の青年の暗室で見た、暗室用ライトの赤い光の下で現像液に浸した印画紙から画像が浮き上がってくる様に不思議な魅力を覚えたという。

写真にのめり込むようになったのは1925(昭和元)年に米子中学に進んでからだ。その熱中ぶりを心配した祖父から「写真道楽」と、珍しく叱られこともあったが、やはり甘い家庭ではあった。卒業にあたり上京して美術学校への入学を望んだときには、さすがに猛反対されものの、悲しむ跡取りを懐柔するためにドイツ製のベスト判カメラ「ピコレット」を買い与えられているのだ。そして、この条件をのんだとき植田の将来は決まったと言えるのかもしれない。それは、地元にいて家を守りながら写真を撮り続けるというライフコースだ。

中学卒業を控えた1930(昭和5)年、植田が撮影した制服姿のセルフポートレイトには写真への思いが詰まっているように見える。ピコレットを顔の横に掲げた植田の顔を囲むように、プリントや暗室用品、さらに写真雑誌『カメラ』の表紙が配され、上部には「BEICHU CAMERAMAN CLUB(米中写真家倶楽部)」の文字が浮き上っている。当時流行し始めていたフォトモンタージュの合成技法を試しながら、植田は自らの写真への情熱を表現し、あらためてその決意を固めていたのではと思えるのだ。

「芸術写真家(=アマチュア)」の時代

植田が写真に傾倒し始めたのは、元号でいえば大正時代(1912-26)になる。この頃、写真というメディアが比較的身近になり、大衆的な趣味となり始めていた。

その最初の一歩をもたらしたのは、第一次世界大戦下(1914-18)の好景気だ。国民全体の所得が増えたところに、比較的安価なカメラが普及し始めた。人気の中心はコダック社が作ったベスト判(4×6.5 cm)規格のフィルムを使った小型カメラで、輸入品だけでなく六桜社のパーレットなど国産の機材も登場した。日本のカメラ産業も少しずつだが、育ち始めたのだ。

ライトな写真趣味のすそ野が広がる一方で、より表現の高みを目指すアマチュアたちの活動も活発になった。日本の各地で写真クラブが結成され、それは「写檀」とも呼ばれた。写檀は熱心なアマチュアが交流し、競い合う場となった。

アマチュアたちは、その心象を写真で表現するために工夫を凝らした。ソフトフォーカスの描写を好み、一度プリントしたものを脱色してから顔料(ピグメント)や染料を使って画面を染めていく、ゴム印画やブロムオイルといった手法を用いている。そうして生まれた作品は、油画やパステル画などの風合いに接近した「絵画的写真(ピクトリアリズム)」と総称された。

歴史的に見れば、絵画的写真の制作は19世紀後半にイギリスで始まり、1920年代半ばまでには世界中で行われるようになった。ただその作風には地域によって特色があり、比較的淡白な墨絵調の作品が多く作られたことも日本における芸術写真のひとつの特徴だった。

植田の住む境港から自動車で1時間ほど東にいった海辺の町、赤碕に暮らす塩谷定好にもそんな味わいの作品が多い。塩谷の熱心さは、写檀の活動を通じて全国的にもよく知られていた。若き日の植田は、この14歳年長の芸術写真家を「まるで神様のような存在」と感じていたのだと語っている。

大正時代には出版文化も花開き、芸術写真家たちをネットワークするメディアも生まれた。1921(大正10)年には日本初のカメラ雑誌『カメラ』(アルス)が創刊され、1926(昭和元)年には『アサヒカメラ』(朝日新聞社)も生まれている。以降、カメラ雑誌は急速に増え、芸術写真家たちの主要な舞台となった。その流れは平成期、2010年代の終盤まで続いていくことになる。

こうした芸術写真の盛り上がりのなかで、植田もまた、中学を卒業すると米子写友会に参加して熱心に制作に取り組み始める。ことに米子写友会は厚塗りの油絵的タッチで知られた、塩谷も加わっている日本光画協会の影響下にあった。植田も先達の指導を受けて、すぐに技量を伸ばし、注目すべき若手の芸術写真家となっていく。

芸術写真からモダン・フォトグラフィへ

1932(昭和7)年は植田の飛躍の年といえよう。まず、同年度の『カメラ』誌1月号に、月例コンテストの入選作品、浜辺で撮った丸刈りの少年のポートレイト「濱の少年」が掲載された。初めてのカメラ雑誌の掲載という、幸先のよいスタートだった。

そして春には念願の上京を果たすことができた。これは一種の写真留学で、植田はしばらく写真館で見習いを経験した後、写真館の師弟のためにフィルムや印画紙を製造するオリエンタル写真工業が開設した、新宿区西落合のオリエンタル写真学校に3カ月間通っている。植田家では家屋の一部を改築して写真館とし、「植田写真場」を開業することを決め、跡取りを送り出したのだった。

東京でも植田は勉強より、自分の撮影に力を入れたようだ。上京して早々の4月には青山写真同好会に参加して好意的に迎えられ、8月の日本光画協会展では路面電車が大通りを走る風景をディストーションさせた「水道橋風景」が特選賞を獲得。19歳の若い写真芸術家のよろこびは大きかったようで、後年には次のように回想している。

「はじめての大展覧会の特選とカメラ雑誌に印刷されたのだからもう止まらない。ひたむきに芸術写真の道に踏み込んでいった。」(「自叙伝 わが心の砂丘に花開いた演出写真は二度も中断した」『昭和写真全仕事10 植田正治』(朝日新聞社、1983年)

しかし、このころ絵画主義の芸術写真は曲がり角を迎えようとしていた。欧州から押し寄せた新しいムーブメントが写真界全体を急速に席巻し始めていたのである。

ひとつは目の能力を軽く超えた、レンズの精細な描写力を最大限に発揮して対象を克明かつ造形的に捉え、幾何学的な画面構成を追求するモダニズムの傾向だった。それは写真の社会的実用、つまり報道や広告などヴィジュアルコミュニケーションの発達を強く促すものだった。カメラ雑誌もドイツの造形学校であるバウハウスのモホリ=ナギ・ラースロー、またロシア構成主義のアレクサンドル・ロトチェンコやエル・リシツキーらの作品を積極的に紹介した。これらは一般にモダン・フォトグラフィと称され、日本では「新興写真」と訳された。

それに続いて芸術写真家たちに影響を与えたのは、第一次世界大戦後に登場した既成の芸術を全面的に否定するダダイズムや、それを継いで無意識の領域を具象的な描写で表現するシュルレアリスム(超現実主義)だった。これらの前衛芸術家たちの中には、マン・レイ、ブラッサイ、アンドレ・ケルテスのように写真を積極的に使った者が多い。その作品によって彼らは、写真が芸術という概念を変えてしまったことを示していた。写真は写真自身のなかに、独自の非人間的と言える、新しい芸術への火種を見つけていた。こうした傾向に影響を受けた写真作品は「前衛写真」と呼ばれ、芸術写真に新たな活路を開く。

この新興写真のムーブメントを、日本で決定づけたのは1931(昭和6)年に東京と大阪で朝日新聞社が主催した「独逸国際移動写真展」だ。これはその2年前に、ドイツのシュトゥットガルトで開催されたドイツ工作連盟主催の「Film und Foto」展を巡回させたものだった。展覧会をディレクションしたモホリ=ナギは、報道や科科学分野での社会的な実践とマン・レイらの前衛作品を同時に紹介した。その影響は大きく、以降の写真雑誌には急速に新興写真や前衛写真の作品が増え、誌面レイアウトも幾何学的なものに移行しているのが分かる。

もちろん、若い植田もこの新しい波を強く浴びた。「独逸国際移動写真展」と同じ年に入手した、イギリスで発行された新傾向の写真家によるアンソロジー写真集『MODERN PGOTOGRAHY』に衝撃を受けたと語っている。なかでもフランスのルイ=ヴィクトル・エマニュエル・スジェの撮影した、ガラスに手のひらと顔を押し付けたフォトジェニックな少女のポートレイトに強く惹きつけられた。後年、植田はそのときに得た確信を「写真はこれで良いのだと思いました」とNHKのインタビューなどで語っている。彼の作品もまた、風合いを重視する絵画的写真から、鮮明なモダン・フォトグラフィへと移行していった。

【後編へつづく】

■執筆者:鳥原学

1965年、大阪市生まれ。近畿大学卒業。ギャラリー・アートグラフを経てフリーになり、おもに執筆活動と写真教育に携わっている。著書に『日本写真史(上・下)』(中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)などがある。現在、日本写真芸術専門学校主任講師、武蔵野美術大学非常勤講師。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。