【日本の名匠シリーズ 】植田正治とその時代 第五回 |1960~1990年代 前編「山陰の風景のなかで」

はじめに

植田正治という写真家の不思議な魅力について、ときどき考え込んでしまうことがある。なぜ、私たちはその作品世界に惹かれてしまうのだろうか。生涯を「アマチュア」写真として生きた植田の作品は、時間や場所を超え、今なおファンを獲得し続けている。豊かな創造性の秘密に触れたくて、その歩みをこれからたどり直してみようと思う。

山陰の風景から生まれた『童暦』

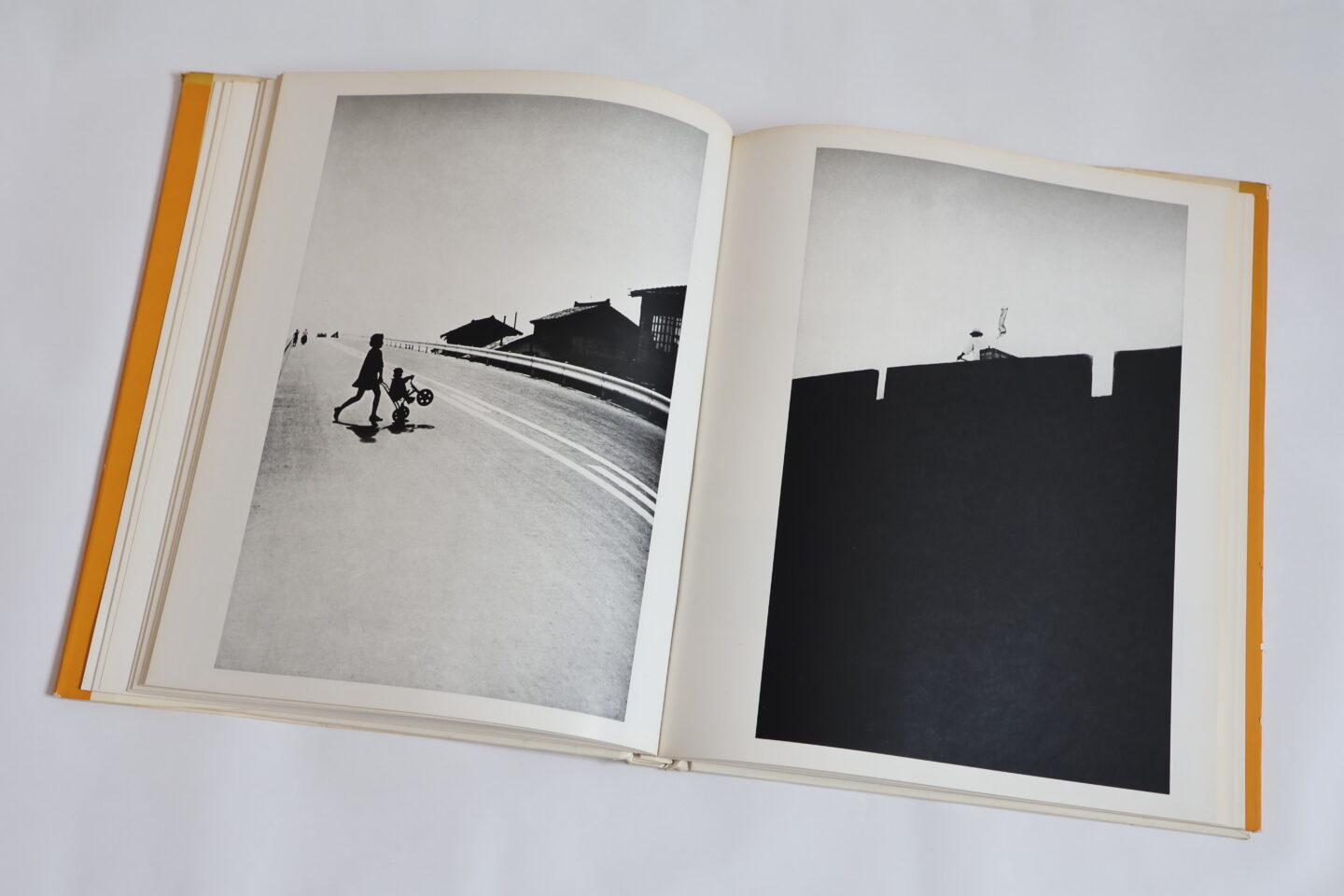

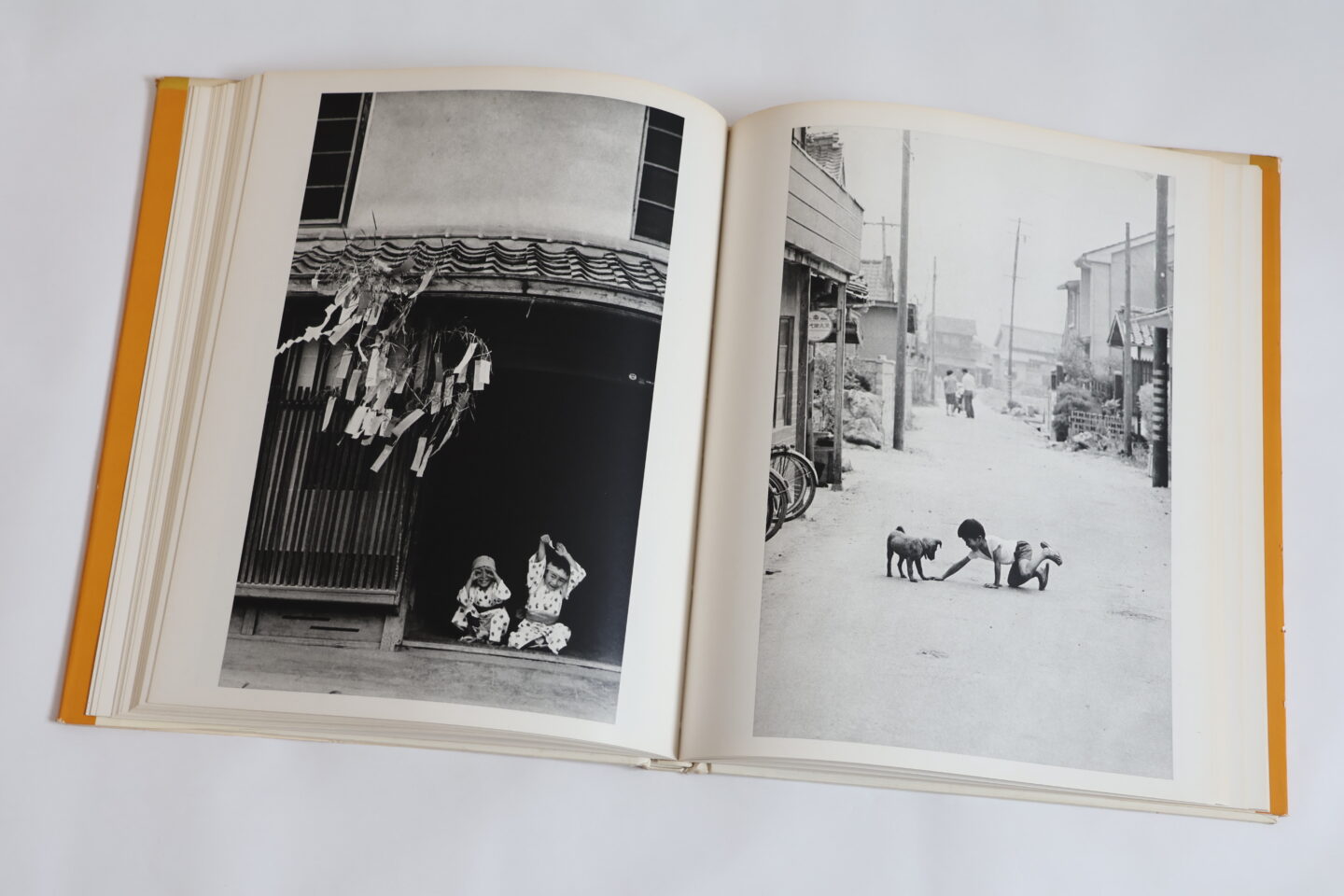

1971年、植田正治は自身として初の本格的な写真集といえる『童暦(わらべごよみ)』を出版した。1950代からカメラ雑誌に発表してきた子どもをモチーフにした作品を、春夏秋冬の順で再構成したものである。

冒頭、「春」の章を開くと、一本道の真ん中で桜の枝を抱えて立つ、イガグリ頭で満面笑顔の少年がいる。強く印象的な縦位置のポートレイトである。続いて横位置で写された、横に広がる白い一本道の写真へと変わり、さらにページをめくると向こうからボールを手にした制服姿の少女がしだいに近づいてくる。その縦と横、さらに奥行きをもったイメージの連なりはじつに映像的だ。後に続く写真も近在の子どもたちを呼び止めて撮られている。その単純化された画面はまさに「植田調」だ。

とはいえ、前回に紹介した「パパとママと子どもたち」、「砂丘群像」「妻のいる砂丘風景」などとは、雰囲気がかなり違う。まずロケーションが、砂丘や砂浜という無機質で抽象度の高い場所ではなく、具体的な土地の個性がみえる場所を選んでいる。しかも画角を広くとることによって、撮影地の特徴が描写され、風景写真的な性格へと変わっている。得意とする演出の効果もかなり抑制的で、記念写真のように見える。そんな人物が風景の中に小さく配置されているのに、以前の作品よりも被写体の個性や実在感があるのは不思議なことだ。プリントでもモノクロームの陰影が濃くなっていて、よく見ると影のなかにさらに深い影がある。その焼き込み具合は、山陰地方の静かな空気感をよく伝えている。

『童暦』に見られるこのような変化は、自分をはぐくんできた土地の風土性を表現しようとする志向の表れである。だとすれば、植田はどのようにこの地点に至ったのだろう。それを知るには、1950年代から60年代の写真界の潮流を見なければならない。

ひとつには土門拳が「絶対非演出の絶対スナップ」を唱えた、1950年代のアマチュア写真界を席巻したリアリズム写真運動の影響がある。土門は絵づくりのための演出を否定し、戦後の日本の現状を表現するために、人間のリアルさとストレートに向き合うように呼びかけた。演出写真で知られた植田はその主張にショックを受け、あらためて写真にとっての「リアル」さについて考えることを余儀なくされていた。そして思い至ったのが、カメラを向けた時の、被写体の素直な反応を捉えることが写真的なリアルさだというものであった。植田は、カメラを向けると写される方は必ずカメラを意識する、それこそが写真という表現のリアリズムではないかと考えたのだ。それは地元で営業写真館を営んできた経験から得た、回答だった。確かに植田のカメラは、その前に立った子どものはにかみや緊張までのリアルな反応をすくい取っているのだ。

また、この頃の植田は山陰の風景と向き合うことをはっきり自分のテーマに据えていた。山陰地方をくまなく回りながら、助手に祭事のリストなどを作らせたりしている。その経験は、歴史学者との共著である『出雲の神話 : 神々のふるさと カメラ紀行』(淡交新社、1965年)や『出雲旅情』(朝日新聞社、1971年)などに生かされることになる。

抒情の世界を求めて

1950年代のカメラ雑誌をめくっていると、風景写真についての特集がそれ以前よりも増えていることに気づく。もちろん風景はいつの時代にも共通するテーマなのだが、この時期のそれはその土地の歴史と性格、つまり“風土”をいかに表現するかが問題になっている。

その関心を高めるきっかけとなったのは、1956年に濱谷浩が出版した『雪国』(毎日新聞社)だ。これは新潟県の山あいの村に受け継がれた伝統行事をテーマにした民俗学的な視野に立った写真集であり、濱谷はそれを「生活の古典」の記録と位置づけている。きわだった詩情と知的センスを感じさせる濱谷の写真は、土門のリアリズムとは別の角度から、日本人とは何かを見つめていた。また戦後復興から高度経済成長期へと社会が推移するなかで、忘れられていくであろうものをこの写真集は示してもいた。

植田の写真や作品解説に風土が強調されるのもちょうどこの頃からで、じっさい山陰各地、ことに出雲地方の行事ごとや風景をくまなく撮り歩いている。それだけに『雪国』にある子どもたちの行事を撮った写真が、『童暦』に散見されるのは偶然ではないように思われる。例えば雰囲気は違うものの、冒頭の桜の枝を抱えた少年の姿は『雪国』に収録された「榊を持つ子供」によく似ているし、有名な「鳥追い」のように、祭りの日に一列になって歩く子どもたちを遠景から捉えた写真も多くある。(榊(さかき)=神棚にささげる常緑樹)

もちろん、民俗行事に対する視点を吸収しつつも、植田の核にあるものは変わっていない。求めているのは民俗の風景を通じて、より普遍的なイメージとして自身の心象を昇華することだった。1968年に、書いたエッセイには次のように書かれている。

「たとえば早春の山村である。山陰の冬は厳しい。それゆえにこそ、春を待つ人々の、心に何かを憧れるような、春の歌でも口ずさみたくなるような、切実な気持ちを抱く。この切実さを自分自身のものとして把握することだ。そうすれば、おのずから抒情はたぎり立ち、被写体は確実に見えてくる筈だ」※1

植田はこの抒情を、とくに「懐古的抒情」と呼んでいる。その思いを託した作品には、このほかにも1959年から1965年まで『日本カメラ』で断続的に発表した「山陰秋譜」、「秋のうた」、「こども歳時記」などと題された一連のシリーズがある。それらは掲載時に大きな話題とはならなかったが、写真からあふれる抒情にいち早く注目していたのが、当時気鋭の写真評論家だった吉村伸哉である。吉村は1960年10月号に掲載された「秋のうた」についての作品解説を書いているが、それは解説というよりは賛辞に近い。

「筆者も、植田正治の写真を見ているとあまりにもよくわかりすぎ、体質的に共鳴できすぎるので、かえっていやになり反発さえしたくなるほどです。しかし、理性的にはどう評価しようと、感情的にはしらずしらず共鳴し、じっと見つめていると痛烈な郷愁で胸が締め付けられるような気持ちになってくる自分をどうしても抑えることができません。

また、はたしていままでの誰が植田正治ほど鮮やかにそして鋭く、日本人的心情の本質を形象化したかという探索になるとその結果は、彼の作品のユニークを証明するだけに終わるでしょう」

こうした評価が「すっかりペシャンコ」になっていた自分に再び自信を与えてくれた。翌1961年の『カメラ毎日』7月号に掲載された「曇り日と夕暮れが好きな 植田正治」という記事にはそう発言したと書かれている。その後、彼はこの懐古的抒情路線を進め、やがてその存在が再び写真シーンの最前線で注目されることになる。

若い世代からの支持の理由

『童暦』についてもう少し説明を加えておきたい。まず、同書は中央公論社が刊行していた「映像の現代」という全10巻のシリーズ本の、第3巻目として刊行されている。他のラインアップをみると東松照明、深瀬昌久、奈良原一高、立木義浩といった30代の写真家たちが並んでおり、そのなかで56歳の植田は最高齢だった。植田を起用したのは監修を務めた『カメラ毎日』編集長の山岸章二で、写真集の構成は堀内誠一が担当した。当時の写真界で、これ以上ないコンビだったといえよう。

山岸は立木を始め、高梨豊、森山大道、沢渡朔、牛腸茂雄ら新しい才能を積極的に起用して、写真界の風景を変えた立役者だった。また1974年にはニューヨーク近代美術館で開催された、戦後日本の写真表現を紹介した「ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー」展の共同キュレーターも務めるなど、国際的にも活躍している。

一方の堀内は“天才”と称されたアートディレクターである。『平凡パンチ』や『アンアン』(マガジンハウス)といった若者雑誌に立木や沢渡らを起用し、ファッション写真の世界に革新を起こしていた。後に絵本作家としても活躍した堀内は、メルヘンチックなストーリー性を持ちこんだのだ。子どもを通じて「懐古的抒情」を描いていた植田の写真には、まさにうってつけといえた。

そして本書に敏感に反応したのは20代から30代の若い世代だった。彼らは『童暦』を文字通り「現代の映像」として受け止め、その作者である植田正治を自分たちと同じ時代を生きる写真家として見いだしていた。その反響から『童暦』をもって「第二のデビュー」と評する声もあるほどだ。いったいなぜそれほど、若い世代の心をとらえられたのだろうか。

この1970年代初頭、一種の記念撮影的な素朴さをもった「コンポラ写真」のムーブメントが静かに広がっていたこととも関連している。この時期に注目されていた、たとえば牛腸茂雄や新倉孝雄らに代表される新進写真家たちは、個人の価値観にもとづいて日常性といわれるものを写真で捉え直していた。そのスタイルも、テーマの持ち方も植田の写真に通じるものがあったのだ。それゆえ1948年生まれで植田と深い交流のあった写真史家の金子隆一は「構図の巧みさや山陰の風土や生活に対する叙情よりは、パーソナルなまなざしによって世界と関わろうとする態度」※2 という座標軸で『童暦』が評価されたのだとしている。

また写真評論家の重森弘淹は、若者たちの反乱と呼ばれた学生運動後の状況を踏まえて「七〇年代前後の激しい政治の季節のなかで、挫折に賭けた傷に植田の作風はひとつの甘さをともなった清涼感をもたらすものだった。しかも政治的季節ともかかわりなく、そこに確固としたリリシズム的空間が存在しうることへの驚きでもあった」※3 と分析している。そしてこの年、私家版写真集『センチメンタルな旅』を発表して「私写真家宣言」をした荒木経惟は、後に植田の子どもに向けたまなざしの「ピュア」さへの敬意を表し、最も好きな写真家は植田正治だったかもしれない※4 と語っている。3人の言い方はそれぞれだが、世評に迎合せず、ひたすらに自分の写真を追求した姿勢を読み取っているのだ。

じっさい植田は、これまで見てきたように、時代ごとのさまざまな写真のムーブメントや環境の変化の波にもまれてきた。見事なのはその影響を吸収し、自らの作品をさらに深めていく、しなやかさだ。この当時、ときに植田と同世代のベテラン写真家たちから難解だと非難されていた、森山大道や中平卓馬などの若い写真家たちの作品からも学ぶことを、カメラ雑誌を通じてアマチュア写真家たちに繰り返し呼びかけているほどである。

「作者が、それを必要としたであろうブレた写真も、ピンボケを計算した写真にも、表現の自由を求める気がして、私は黙殺する気にはなれません。大切なことは、表面的な技法ではなく、うちに秘められた作者の、対象との言葉だと信じています。

自分の写真に絶対の自信をもった人はいないとおもいます。私たちは、いつも、いつまでも努力をつづけなくてはなりません」※5

「したがって私たちが今日信じ行っている写真活動の方向は、明日の写真界を必ずしも指向しているとはおもえません。好むと好まざるにかかわらず、常に変化を繰返していくことは必定です。私たちは若い人たちの想像もしなかった写真表現に、ときには反発を感じながらも積極的に理解しようと努め、現代の写真界の動向に今すこし関心と興味をもつように寛大な気持ちで心がけようではありませんか」 ※6

過去にとらわれず、常に現代を志向する精神が、この写真家を、世代を超えた稀有な存在とした。いや、それは時代だけではなく、地理的な距離さえ超えて海外の写真シーンにまで伝わったのだった。

【後編へつづく】

※1植田正治「“山陰の海”によせて ―風景写真によせる体験的エッセイ―」『フォトアート』1968年11月号 (研光社)

※2金子隆一「写真という未完」『日本カメラ』2000年9月号(日本カメラ社)

※3重森弘淹「植田正治小論―抒情的空間の堅固さ」『写真批評』7号(東京綜合写真専門学校、1974年)

※4荒木経惟「下駄屋のせがれ同士でもっと話したかった手品みたいな写真家の謎」『アサヒカメラ』2000年9月号(朝日新聞社)

※5植田正治 連載「植田正治 写真教室:1-脱複写」『アサヒカメラ』1973年1月号(朝日新聞社)

※6植田正治 連載「植田正治 写真教室:6芸術大写真」『アサヒカメラ』1973年6月号(朝日新聞社)

より引用

■執筆者:鳥原学

1965年、大阪市生まれ。近畿大学卒業。ギャラリー・アートグラフを経てフリーになり、おもに執筆活動と写真教育に携わっている。著書に『日本写真史(上・下)』(中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)などがある。現在、日本写真芸術専門学校主任講師、武蔵野美術大学非常勤講師。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。