【日本の名匠シリーズ 】植田正治とその時代 第六回 |1960~1990年代 後編「山陰の風景のなかで」

はじめに

植田正治という写真家の不思議な魅力について、ときどき考え込んでしまうことがある。なぜ、私たちはその作品世界に惹かれてしまうのだろうか。生涯を「アマチュア」写真として生きた植田の作品は、時間や場所を超え、今なおファンを獲得し続けている。豊かな創造性の秘密に触れたくて、その歩みをこれからたどり直してみようと思う。

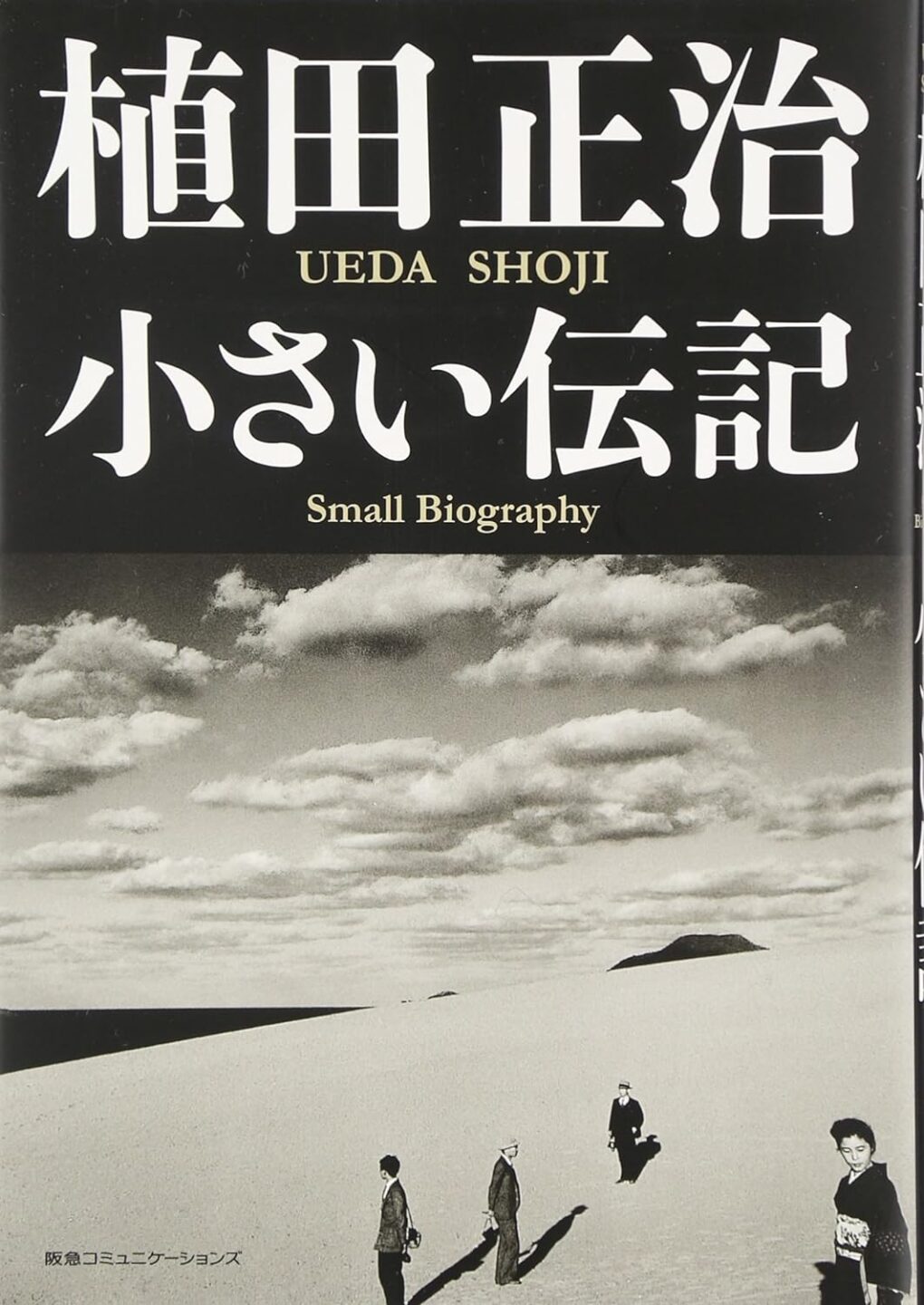

時間と場所とを超えた「小さい伝記」の実験

植田は、生まれ育った山陰だけを撮ってきた写真家だと繰り返し述べてきた。彼自身も山陰以外では写真を撮れない、撮りたくはないとも言っていた。だが、1970年代に入り、その心境に変化が起こった。『童暦』出版の翌1972年秋、アマチュアカメラマンを対象にした『アサヒカメラ』誌主催のツアーに同行し、初めてヨーロッパの各都市を周遊している。その行動は、家族や写真仲間をずいぶん驚かせたという。しかも、この旅行でパリの光が山陰のそれと同じだと感じ、旅行中はホテルで目覚めた時からカメラを握り「フィルムが何本あっても足りないくらい撮りまくった」※1 のだ。その魅力に見せられ植田は、翌年再びヨーロッパへと撮影に出かけ『植田正治小旅行写真帖 -音のない記憶- 』(日本カメラ社 1974年)を出版している。

『童暦』に対する若い世代からの支持、山岸を通じて欧米の現代写真家を知ったこと、そして自らもヨーロッパの風を浴びて写真欲が増したことなどが重なり、植田は60代にしてさらに作品の世界を広げていった。しかも、なかには写真の過去と現在を自在に行き来するような実験的と呼べる試みも行っている。

それは『カメラ毎日』誌1974年1月号から85年にかけ、13回にわたり断続的に掲載された「小さい伝記」だ。基本的には6×6のハッセルブラッドで撮影された、植田が出会った人々のポートレイトを中心としたシリーズである。このカメラを用いたきっかけは、ダイアン・アーバスや十文字美信といった、当時話題に上っていた写真家からの影響であるらしいが、かつてローライフレックスを愛用した植田にはお手の物であったようだ。この正方形のフォーマットのなかで表現された植田の写真はまさに自在の境地に達している。ストレートなポートレイト、演出写真、セルフポートレイト、また静物写真もある。撮影地も山陰には限定されていない。植田はこのシリーズについて、こう話している。

「伝記というのは私自身のたどった道、これからたどるであろう道であるし、それから撮ってる被写体、対象のそのときの記録ということは、撮られた人物なら人物のひとつの伝記の1ページになるであろうという気持ちなんですよ」※2

ながく『カメラ毎日』で写真評の連載を持っていた哲学者の福田定良は、そんな植田の変わり方に驚き『童暦』と比較して「彼は山陰から出ただけではなく、自分の世界からも出ようとしたのだった」※3 と書いている。それはじつに的を射抜いた解釈だった。

場所だけではなく、植田は時間の外にも出ている。かつて撮った古い写真を近作と混ぜて登場させたり、「パパとママとこどもたち」や「妻のいる風景」などの代表作を「写真で語る童話の世界」に掲載したり、あるいは本棚の引き出しから発見した半世紀前に撮った未発表の写真を「半世紀のカビ1930~1933」として掲載した回も含まれている。ことに最後のそれは、カビが付着した状態そのままでプリントをしながら「最新作」として紹介している点が興味深い。

考えてみれば、かねてから植田は「ネガの熟成」ということをよく口にしていたのだ。撮ってからすぐにプリントをするとすべてよく見えてしまいがちだが、時間をおいてから見れば、冷静に自作を評価することができると考えていた。その延長で言えば、かつて作品として採用しなかった原板が、半世紀という時間を経て、カビを身にまとうことでてようやく熟成されたということになる。だがそれは、じつは古びたネガに新しい表現の可能性を見いだした植田自身のまなざしの熟成を意味しているはずである。ある地点にとどまらず、自分の世界から外に出ようとし続けた時間が、写真表現に対する解釈をより自由なものにしていた。

この連載の最終回は、1985年1月号に掲載した「入院」である。短期の病院生活でも、ナースやドクターを被写体にしたり、注射器や薬ビンをモチーフにしたりとまさに「植田調」の作品だ。この年植田は69歳、加齢を実感することも増えていた。しかし、その評価はすでに国際的なものになっており、活動の範囲はますます広がってくのである。

悲しみを乗り越えさせた「砂丘モード」

海外における植田の人気は、とくにフランスで高い。1996年にフランスの芸術文化勲章「シュバリエ」を受章していることはよく知られているし、他の日本人写真家と比べても展覧会の数も多い。フランスで生まれたシュルレアリスム芸術の影響をとどめていることや、ユーモアとエスプリにあふれている点が愛された理由なのだろう。

こうしたフランスでの評価は、1978年のアルル国際写真フェスティバルへの招待が大きなきっかけになっている。この年には植田と奈良原一高、そして劇作家の寺山修司という3人の日本人が特集された。植田は現地で写真展のほかにスライドショーやワークショップも行い好評を得ている。さらにフランスの国立図書館に作品が買い上げられたり、オランダのギャラリーと契約を交わしたりしている。

この体験から、植田は欧米ではオリジナルプリントが大切に扱われているということを実感した。当時の日本ではオリジナルプリントの重要性についての認識はまだ広がっておらず、この年はじめての本格的なオリジナルプリントギャラリーである「ツァイト・フォト・サロン」が東京日本橋に誕生したばかりだった。

植田にしてもこれまでも完成度の高いプリントを制作してきたが、それ自体に価値があるとはあまり考えずにやってきていた。主な発表媒体にしてきたのはカメラ雑誌であり、展示はカメラメーカーのギャラリーが中心だった。それらの発表は、テンポラリーなものでしかなかった。それゆえ発表後にプレゼントしたり、しまい込んで行方不明になったりしたものも少なくないそんな植田にとって、オリジナルプリントを重視するフランスでの経験は新鮮であり、後の写真美術館へと続く最初のステップだった。

さてこうした国内外の評価を得ながら、充実していた植田だったが1983年に大きな失意を味わう。その活動の最も良き理解者であり、モデルであり、すべてを支えてくれた妻の紀江が世を去ったのだった。植田の悲嘆はあまりに深く、家族でさえそれにショックを受けたという。娘の増谷和子は、そのときのことをこう回想している。

「おかあちゃんが、いなくなった……そのことを父は受けとめることができませんでした。あれほどおしゃべりな父が無口になり、笑うことも写真を撮ることもできなくなりました」※4

そんな父のために奔走したのは、次男の充だった。東京のファッション界でアートディレクターとして活躍していた彼は、父に生きる意欲をわかせようとひとつの仕事を依頼した。日本を代表するデザイナーのひとり菊池武夫の「メンズビギ」が、翌年に京都の美術館で開催する秋冬コレクションのための撮影である。以前から、充に見せられた植田作品にひかれていた菊池は、すべて植田の思い通りに撮ってほしいと伝えてきた。植田はそれを引き受け、久しぶりに鳥取砂丘で撮影を行うことを決めた。

4日間の撮影中、植田は多くの外国人モデルを自在に並べ、砂丘を駆け回って撮りに撮りまくった。写真のことになると、まるで自由奔放になってしまう父が戻ってきてくれたと、家族は喜んだという。

このとき撮影された写真は、充のレイアウトによって写真集形式のカタログ『TAKEO KIKUCHI AUTUMN AND WINTER COLLECTION ’83-’84』としてまとめられ、翌年のADC賞を受賞している。もちろん菊池もよろこび、このときのことを「私の人生にとって大きな転機」※5となったと述べている。

燃え尽きない炎

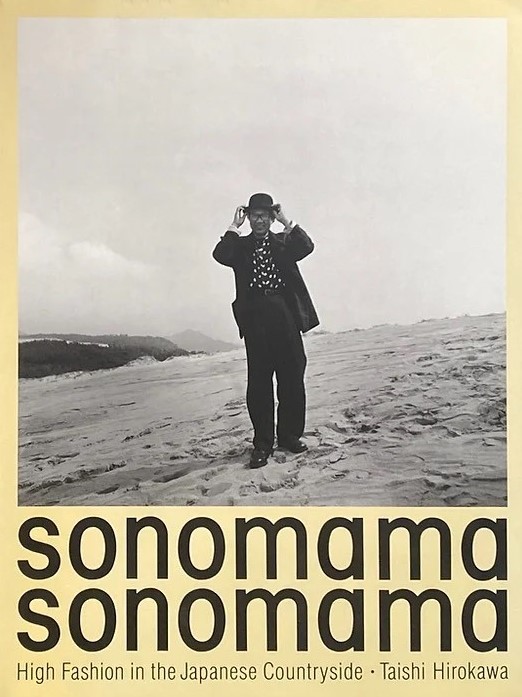

植田正治の写真は、ファッション写真の世界にも影響を与えた。それを物語るのは、ファッション写真家として活躍していた広川泰士が1987年に発表した写真集『sonomama sonomama』(流行通信社)である。ここで広川は日本のデザイナーズブランドの服をワゴン車に積み込んで全国を周り、偶然出会った一般の人々に着てもらい、そのポートレイトをスクエアフォーマットのカメラで撮り集めている。外国人モデル用に縫製された服はブカブカだが、まるでどこかの民族衣装のような不思議な似合い方をしているのが面白い。

そんな人物のなかに、砂丘を背景に山高帽を被った笑顔の植田がいる。その一枚は「砂丘モード」に対するオマージュであり、植田の写真からインスピレーションを受けてきたことに対する広川の敬意と感謝が現れている。

『sonomama sonomama』の写真はとてもユーモラスだが、テーマはいたってシリアスである。欧米人の体型を基準として描かれてきたファッションのイメージを批評的に捉え、日本人にとってのファッションとは何かをあらためて問い直しているのだ。この当時、植田も広川も、日本の表現者にとっての国際化の意味を真剣に考えていたのだ。

「砂丘モード」の後、ファッションや広告撮影の依頼は急増し、植田はさらに写真に対する情熱を燃やしている。1985年に『日本カメラ』5月号に寄せた文章「今、むやみに、写真を撮りたい」は、このタイトルも本文もその心境を如実に物語っている。以下の言葉の、なんとみずみずしいことだろうか。

「なんでもいいんだ。シャッターを押したい。そんな気持ち、なんだか異状のような反省にちかい感じもするのだが、とにかく撮りたいのだ。テーマはなんでもいい。発想は自由だ。発表も二の次だ。口笛吹きながらファインダーを覗きたい。こんな気持ちって、ずっと昔、写真に、はじめて興味を持った時に会ったような気がする」

それから10年後の1995年9月、鳥取県の岸本町(現・伯耆町)に植田正治写真美術館が開館した。建築家の高松伸の設計によって、大山の麓に建てられたコンクリート打ち放しのモダンな建物で、外観のシルエットは「少女4態」によく似ている。当初、植田自身はギャラリーを兼ねた別荘を想定していたというが、充の奔走によって、個人の写真美術館としては世界でも類のない規模となった。

植田はもちろんこの開館を大いに喜んだ。ただ、それまでの道のりは82歳の体にはかなり堪えていたに違いない。この年11月には脳梗塞で入院し、続けて翌1996年にも転倒してアゴの骨を折っている。それでも退院すると、すぐにカメラを手に取り写真を撮っている。とはいえ、加齢に対して寂しさを覚えるのは仕方がない。1996年のインタビューでは、「いま一番欲しいものは?」と聞かれて、次のように語っている。

「いやあ、若さだよ。若ければ写真も若くなるから、でも年を取っているからといって写真が古いとは僕は思っていませんですがね。ただ、若ければもっと冒険もできるだろうと思っていますけどね」※6

その口調は、悔しさを交えながらも、これからまだまだ撮るぞという意気にあふれていたとインタビュアーは語っている。

そして2000年7月5日、植田は再び心筋梗塞で倒れ、再び意識を取り戻すことはなかった。それはTBSから依頼された、奈良の唐招提寺の撮影に行く直前のことだった。荒木経惟、ベルナール・フォコン、ヴィム・ヴェンダースほかの、世界的な写真・映像表現者も参加する大きなプロジェクトで、植田も楽しみにしていた。倒れる前日には、盟友である緑川洋一に電話をかけ、撮影機材などについて相談をしていたという。

植田の最後の作品は、『アサヒカメラ』2000年9月号に掲載された「雲のうつくしい日に。」になる。自宅の周囲で撮られた青空に、ぷかぷかと雲が浮かんだ、穏やかで澄み切った風景写真だ。ただひらすら純粋に写真を撮り続けた写真家の、まさに心模様のように見えてしまう。

―終わり

※TOP画像 「雲のうつくしい日に。」『アサヒカメラ』2000年9月号

※1『昭和写真全仕事 10 植田正治』(朝日新聞社、1983年)

※2 「プロの巨匠・秋山庄太郎とアマの巨匠・植田正治 新鋭の気持ちでやってほしいという期待」『カメラ毎日』1979年1月号

※3 福田定良「自分の世界の外に出る自由」『カメラ毎日』1974年1月号

※4 増谷和子『カコちゃんが語る 植田正治の写真と生活』平凡社 2013年

※5 菊池武夫「現代をも切り取るモダニズム」『日本カメラ』2000年9月号(日本カメラ社)

※6 一志治夫「この人この仕事(3)植田正治」『広告』1996年5月号(博報堂)

■執筆者:鳥原学

1965年、大阪市生まれ。近畿大学卒業。ギャラリー・アートグラフを経てフリーになり、おもに執筆活動と写真教育に携わっている。著書に『日本写真史(上・下)』(中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)などがある。現在、日本写真芸術専門学校主任講師、武蔵野美術大学非常勤講師。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。