富士フイルム X-S10の星空特性を検証!星空撮影に役立つ機能も紹介

はじめに

星空写真家・タイムラプスクリエイターの成澤です。昨年4月に独立し、以前から関心のあった動画スキルを習得するべく、YouTuberとしても活動し始めております。私のチャンネルで開催している毎週木曜のライブ配信では初級者~上級者と幅広く、撮影に関する様々な質問が寄せられます。ぜひ一度ご参加ください。

以前よりも撮影する被写体が増えてしまいましたが、今でも星空は得意な被写体として撮影し続けております。今回もそんな星空撮影を題材にレビュー記事をお届けしたいと思います。

富士フイルムの星空適性

星空の写真はフルサイズセンサーを搭載した一眼カメラを使用するという見解が一般的だと思います。この記事を読んでいる方々もそのように考えている方が多いのではないでしょうか。

私は星空をメインに撮影しておりますが、富士フイルムXシリーズは今でも写真撮影のメイン機種として愛用しています。そんな私に対して「なぜフルサイズではなくAPS-Cを使用するのか?」といった質問がよく寄せられます。

この記事では、そんな疑問にもお応えしつつ、昨年11月に発売され写真・動画の両立を実現した高コスパ・エントリーモデル「FUJIFILM X-S10」の星空適性についてご紹介したいと思います。

X-S10で撮影した星空

いろいろと説明する前に、まずはX-S10で撮影した星空作例を見ていただきましょう!

■撮影環境:ISO8000 f2.8 25秒 焦点距離24mm(35mm換算) WBオート

長秒時ノイズリダクションON 画像処理なし

どうですか、いわゆるJPEG撮って出しの画像です。星空の写真って、すごい画像処理をゴリゴリやって表現するものだと思っている方は多いんじゃないでしょうか(そういうのもありますけど)。そんな人はこれが撮って出しと聞いて驚くのではと思います。フルサイズじゃなくてもこんなにきれい撮れるのか・・・と感じていただけたのならとても嬉しいです。

もちろんフルサイズのほうが1画素あたりの受光量が多くより低ノイズになるのは間違いないですが、それは「比べれば」の話。エントリークラスのX-S10でも充分、星空を撮影できる性能を持ち合わせているのです。

こちらのタイムラプスムービーはすべてX-S10で撮影して制作したもの。東京都神津島を訪れた際に撮影した素材で制作しました。

ムービーには星空以外も混ざってますがすべてX-S10で撮影したものです。エントリーモデルと言われているX-S10でも、星空やらタイムラプスやらいろいろな用途で活躍できる性能を持ち合わせているのです。「えっ、私のカメラでもこんなの撮れるんだ!」という希望を持ってもらえたら嬉しいです。

星空撮影で役立つ!X-S10のこんな機能

まずは、X-S10に備わっている機能で星空撮影に役立つものをご紹介します。

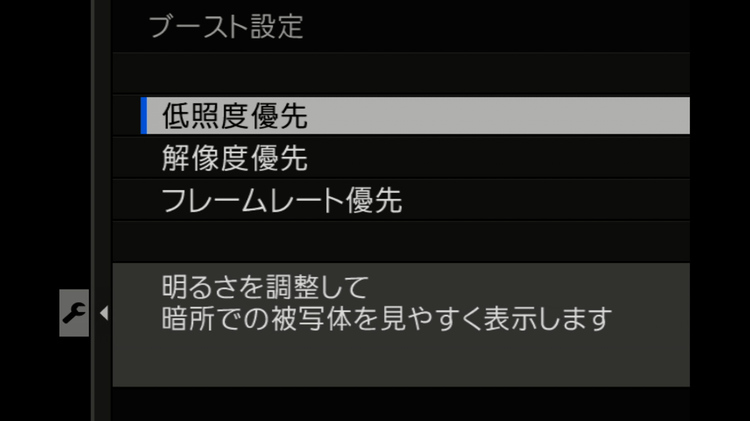

①低照度優先

星が写っている数が違うのがおわかりいただけるだろうか。これがものすごく星空撮影にはありがたいのです。

星空撮影はとても暗い場所で行います。構図の確認は一度シャッターを切り、画像を確認して撮りたい構図に微調整していくという方法が一般的です。また、ピント合わせは星や近くの街灯を液晶モニターで拡大し、マニュアルフォーカスで追い込んでいくのが基本ですが、街灯のない暗い場所で星しか見えない場所だとなかなか液晶モニターの中で星を見つけられず、ピント合わせもままならないといった経験をお持ちの方も多いと思います。

そんなときにおすすめなのが「低照度優先」という液晶モニターをブーストする機能。X-T4以降の機種についた機能なんですが、これがとても使いやすくて重宝します。低照度優先をONにすると、それまで写っていなかった星がしっかりと写り、山の稜線がうっすらと見えるようになります。フレームレートも遅くなりすぎないのでとても見やすく、ピント合わせ・構図の調整がしやすくなるので、星空撮影時は必ずONにしている機能です。

設定方法は以下の画像の通り。私が使用した感じだと、シャッタースピード15秒よりも遅いシャッタースピードの設定にならないと低照度優先時に液晶モニターがブーストにならないので、注意をしましょう。

ファンクションメニューやタッチパネルなどに割り振って、この機能を呼び出せるようにしておくとよいでしょう。

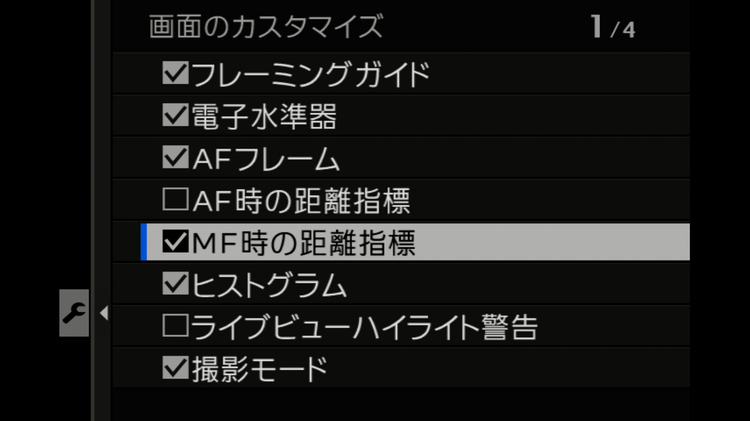

②距離指標

いざ星を撮るぞ!となっても、液晶画面に星が映らない・・・という経験はないでしょうか。そのひとつの要因として考えられるのがピント。ある程度ピントがでていないと液晶モニターに星を映し出すことができません。距離指標のついているレンズなら「∞」にすれば星が確認できるようになりますが、最近のレンズは指標がついていないものが多く、フォーカスリングをくるくる回してもどこに星が写ってるのかさっぱりわからない!ということがあります。

そんなときに便利なのが距離指標を液晶モニターに表示する機能。これがついているメーカーはとても少なく、大体の目安でピント合わせができるとても便利な機能なのです。この機能は富士フイルム全機種に搭載されているので、ぜひ活用してみてください。

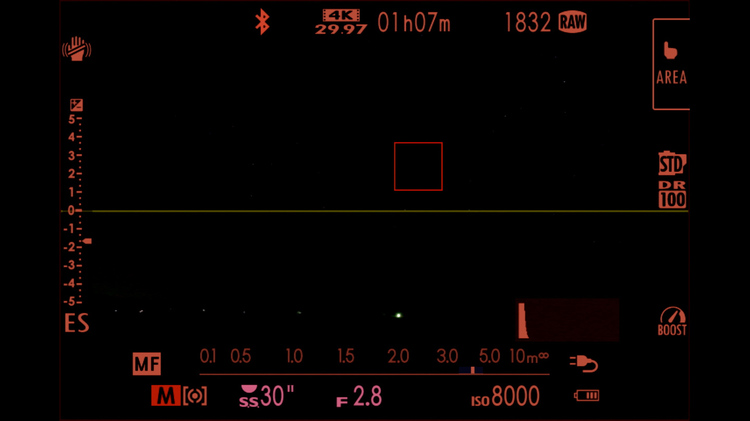

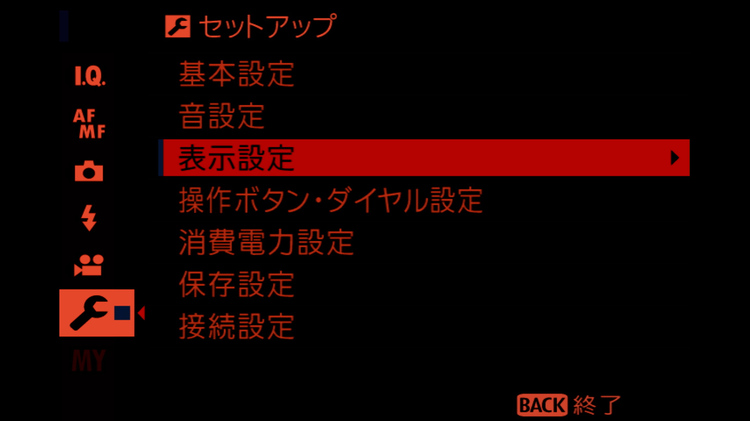

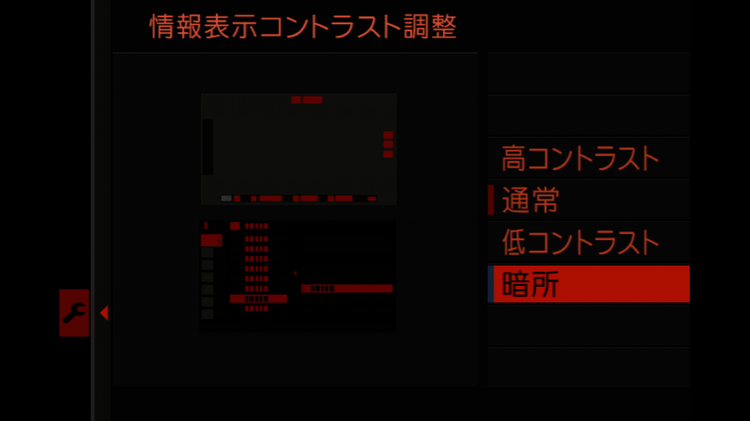

③情報表示コントラスト調整「暗所」

美しい星空が撮影できる場所は当然のことながら大変暗いです。そうなると、人間の目の感度も上がる(瞳孔が大きくなる)ため、液晶モニターがまぶしく感じます。液晶モニターの明るさを下げてもいいのですが、こんなときに大変便利なのが「暗所モード」です。液晶画面の文字を目にやさしい赤い色で表示してくれます。文字は赤い色になっても表示される画像は通常のカラー画像のままなので撮影に支障はありません。

暗所の設定のまま昼間に撮影すると全然見えないので注意しよう。

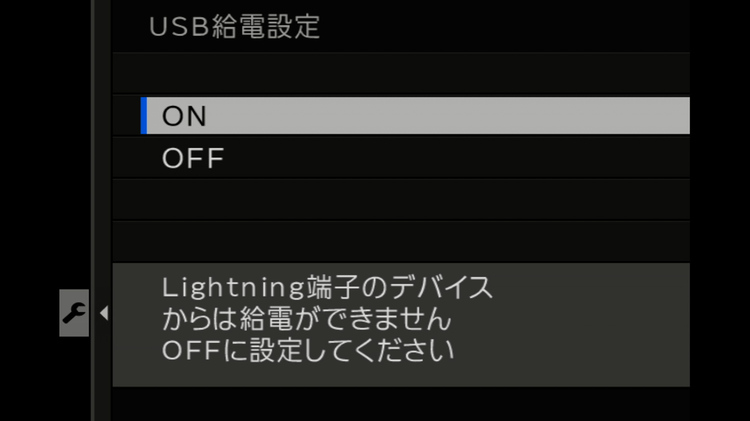

④USB給電

私が富士フイルムを使うことにした理由のひとつがこれ。よく充電と間違えられますが、「充電」はカメラ電源をOFFにした状態で電池に電気をためることを指し、「給電」は電源がONの状態でも常に電気が供給されることを指します。カメラとモバイルバッテリーをUSB TYPE-Cケーブルで接続すれば、常に電気を供給し続けながら撮影をすることができる。すなわち、バッテリー切れの心配がほとんどないのです。

以前は予備バッテリーを大量に持ち歩いていた私ですが、この機能が付いた機種を使い始めてから、予備バッテリーは多くても3個程度になりました。バッテリーの持ちが低下しやすい寒冷地での撮影や、私が得意とするタイムラプス撮影においては必要不可欠の機能で、もうUSB給電なしでは撮影したくないとさえ思っています。富士フイルムはこの機能をかなり早くから実装しており、他社ではいまだに対応していない機種もあります。大変ありがたい機能なのでぜひ活用してください。

注意点はものすごく安いUSBケーブルを使用すると給電ができないこと。PD(USB Power Delivery)に対応したケーブルを使用しましょう。また、「接続設定」→「接続モード」を「USBカードリーダー」にしないと実際にUSB給電は行われないので注意しましょう。

富士フイルムのHα領域の写りについて

私が富士フイルムを愛用する理由のひとつに「発色」があります。カメラは通常、昼間での撮影を中心に色設計がされていますので、日中にホワイトバランスが崩れる要因となる波長はカットされているのです。

一方で、星空撮影においてカットされると残念なのが、Hα(エイチアルファ)領域という656.28nm(ナノメートル)の波長です。これは星空撮影では赤い色を表現する領域なのですが、ぎりぎり可視光にあたる領域のため、ここを通すと日中のホワイトバランスが崩れる要因になります。そのため、多くのメーカーがカットしているのが実情。しかしながら、富士フイルムはここを多めに通してくれているのです。なんとありがたい。

富士フイルムと他社の写りを比較。これは「干潟星雲」という天体を撮影したものですが、中央の色の濃さが違うのがわかりますでしょうか。最初から写っていない色はあとでどれだけ画像処理をがんばっても色を出すことは難しいのです。この違いは例えば天の川の濃さにも繋がります。

富士フイルムで撮影した星空はとてもカラフルで美しい。天体の色を表現しやすい色設計になっていると思います。富士フイルムは色が良いとよく言われますが、それは星空撮影においても同じことなんですね。

X-S10の高感度性能について

次に、高感度性能を確かめてみましょう。「長秒時ノイズ低減」をOFFにして、その他のパラメーターは初期設定のまま、ISO感度1600~12800までを撮影しました。

APS-Cセンサーなので、さすがにISO12800は厳しいですが、ISO6400なら充分使えるレベルです。私の場合は、ISO8000までは使えるなという印象です。ここまでの高感度性能であれば充分実用的であると言えます。

■撮影環境:ISO8000 f2.8 25秒 焦点距離27mm(35mm換算) WBオート

Photoshop Lightroomで画像処理

富士フイルムのAWB(オートホワイトバランス)で基本的に撮影をし、画像処理で色を追い込んでいくというのが私のやり方です。そのベースになるのは、いつも富士フイルム独自の色づくりなのです。私は複数のメーカーのカメラを使用していますが、他社のカメラで良い構図で撮影できたら「富士フイルムでも撮っておこう」とわざわざ同じ構図で撮影することがあるくらい、私はこの発色がたまらなく好きです。X-S10でも従来の富士フイルムの良さはしっかりと詰め込まれているようです。

■撮影環境:ISO400 f4 900秒 焦点距離24mm(35mm換算) WBオート

Photoshop Lightroomで画像処理

上の写真ですが、画像処理で行った作業は色調整のみです。合成ではなく、900秒(15分)の露光で撮影した一枚撮りの写真です。地球が自転した分だけ星が軌跡になっていきます。ブレている天の川もとてもきれいです。長時間露光で撮影すると一般的にホットピクセルと呼ばれるカラフルな輝点ノイズが発生するのですが、X-S10で撮影したこの画像にはそれらしきものは見当たりませんでした。撮影時の気温は7度程度。シャッターを開いていればカメラは少なからず発熱するものなので、ホットピクセルがゼロというのは驚きです。

星空撮影は全部マニュアルで撮る時代は終わった!?

最後にもうひとつ作例をご紹介します。

■撮影環境:ISO8000 f2.8 30秒 焦点距離12mm(35mm換算) WBオート

Photoshop Lightroom、Photoshop CCで画像処理

この作例、なんと絞り優先モードで撮影しています。これまで、星空撮影はフルマニュアルで行うというのが定説でした。その理由のひとつが「低輝度限界」というもの。カメラ側で感知できる輝度に限界があり、暗所ではオートの機能が一切使えなくなるのです。

そのため、ピント・露出などのすべての設定をマニュアルで行い適正露出を得るというのがこれまでの撮影方法だったのですが、最近のカメラは低輝度性能が上がっているため、この常識が通じなくなっています。さすがにAFはピントが誤動作する危険性があるためMFのほうがよいですが、露出に関しては絞り優先で撮影できるまでに低輝度性能が上がりました。それはこのX-S10でも同様で、エントリーモデルでもここまできたのかと感動してしまいました。

おすすめはf2.8に設定しての絞り優先撮影。星空撮影では適正露出の判断がつかずに露出アンダーになってしまうということが初心者あるあるでしたが、最初は絞り優先で撮影し、それを参考にして詳細な設定を追い込んでいくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。X-S10をエントリーモデルだからと言って甘く見てはいけません。ちょっと前のフルサイズよりも下手したら良い結果が出るときも多いほどです。日ごろから各カメラメーカーの開発陣が努力してくれているおかげで、こんなに手軽に星空を撮影できる時代になりました。この記事を通じてX-S10の素晴らしさと富士フイルムの魅力が伝わったのならとても嬉しいです。

私のYouTubeチャンネルでは、X-S10のその他の設定について触れている動画があります。こちらもチェックしてみてください。

■写真家:成澤広幸

1980年5月31日生まれ。北海道留萌市出身。星空写真家・タイムラプスクリエイター。全国各地で星空撮影セミナーを多数開催。カメラ雑誌・webマガジンなどで執筆を担当。写真スタジオ、天体望遠鏡メーカーでの勤務の後、2020年4月に独立。動画撮影・編集技術を磨くべくYouTuberとしても活動している。

・著書「成澤広幸の星空撮影塾」「成澤広幸の星空撮影地105選」「プロが教えるタイムラプス撮影の教科書」「成澤広幸の星空撮影塾 決定版」「星空写真撮影ハンドブック」

・月刊「天文ガイド」にて「星空撮影QUCIKガイド」を連載中。

・公益社団法人 日本写真家協会(JPS)正会員